Doctorat

Résumé

Contexte et problématique scientifique

Les hydrologues sont questionnés au sujet de l’évolution à moyen et long terme de la ressource en eau. Pour répondre à ces questions, ils ont recours à des modèles hydrologiques. Une quantification des incertitudes associées à leurs projections leur est souvent demandée et pose la question de la robustesse de ces modèles, notamment dans le contexte d’un climat en évolution.

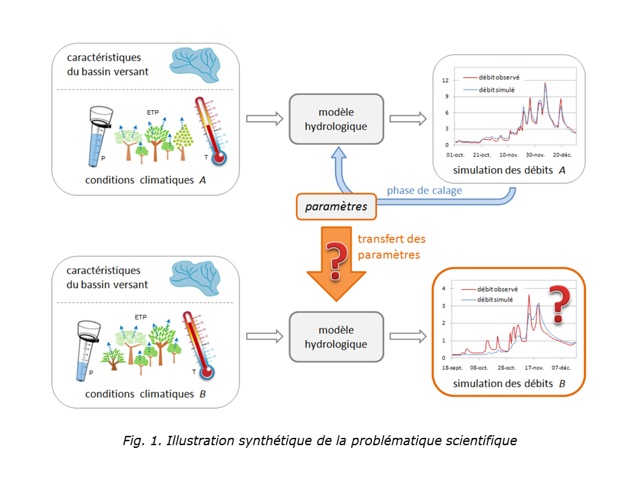

Les modèles hydrologiques sont des représentations de la transformation des forçages climatiques en écoulements en rivière sur un territoire donné. De nombreux modèles étant conceptuels, leur adaptation à un bassin versant se fait via une phase communément appelée calage, au cours de laquelle les paramètres sont ajustés pour que les simulations soient aussi proches que possible des phénomènes mesurés (ex. dynamique et volumes des écoulements). L’utilisation d’un modèle sur une autre période que celle de calage repose sur une hypothèse de "transférabilité temporelle" des paramètres, c’est-à-dire la possibilité d’utiliser les paramètres d’un modèle dans des conditions différentes de celles de sa construction. La problématique traitée au cours de cette thèse est l’étude de cette transférabilité dans un contexte de climat en perpétuelle évolution (cf. fig. 1).

Plus précisément, les travaux de recherche menés dans cette thèse tentent d’apporter des éléments de réponse aux questions suivantes :

-

•Quel est le niveau de robustesse des modèles hydrologiques conceptuels face à des conditions climatiques variables ?

-

•Quelles sont les causes de ce manque de robustesse et y a-t-il des façons de s’en prémunir ?

Cette thèse a été conjointement encadrée par les équipes hydrologie d’EDF R&D (Chatou) et d’Irstea (Antony). Les bases de données, outils de modélisation et compétences furent mis en commun pour conduire un diagnostic approfondi des problèmes de transférabilité temporelle de modèles hydrologiques conceptuels. Un séjour de cinq mois au CSIRO (Canberra, Australie) a permis de bénéficier d’une expertise complémentaire et de nouveaux cas d’étude, notamment au travers d’une analyse des conséquences de la grande sécheresse australienne des années 2000.

Les modèles hydrologiques conceptuels sont-ils robustes

face à un climat en évolution ?

Diagnostic sur un échantillon de bassins versants français et australiens

Doctorat de l’université AgroParisTech (ED GRN).

Thèse soutenue le 26 mars 2013 devant le jury composé de :

Mme Anne-Catherine FAVRE LTHE (Grenoble, France)

M. François ANCTIL Université Laval (Québec, Canada)

M. Thierry LEVIANDIER ENGEES (Strasbourg, France)

Mme Christel PRUDHOMME CEH (Wallingford, Royaume-Uni)

M. Rémy GARCON EDF-DTG (Grenoble, France)

M. Hubert SAVENIJE TU-Delft (Delft, Pays-Bas)

Mme Marie BOURQUI EDF-R&D (Chatou, France)

M. Vazken ANDREASSIAN Irstea (Antony, France)

Présidente

Rapporteur

Rapporteur

Examinateur

Examinateur

Examinateur

Encadrante

Directeur de thèse

PDF disponible sur : http://tel.archives-ouvertes.fr/

Méthodologie

Quatre modèles hydrologiques de complexité variée (GR4J, Mordor6, SimHyd et Cequeau) furent évalués sur un échantillon de près de 600 bassins versants français et australiens, pour lesquels de longues séries journalières d’observations hydro-climatiques sont disponibles (>30 ans). Une partie des bassins français, situés en montagne, présentent des écoulements thermosensibles (accumulation/fonte de neige). Ils constituent une cible particulière d’intérêt pour étudier les impacts des changements climatiques sur les stratégies de gestion des barrages servant à la production hydroélectrique et à l’irrigation. Les bassins australiens se distinguent quant à eux par la forte variabilité des conditions climatiques auxquelles ils furent soumis lors des dernières décennies. Ils permettent ainsi des configurations de tests très pertinentes pour évaluer la robustesse des modèles hydrologiques face aux évolutions du climat.

Le protocole d’évaluation repose sur de multiples tests de calage et validation des modèles sur chaque bassin entre des périodes temporelles plus ou moins contrastées. Les variations de performances des modèles furent analysées en lien avec les conditions de transfert de leurs paramètres (ex. erreurs sur les volumes ou la dynamique des débits comparées aux écarts de température de l’air ou précipitations subis lors des transferts).

Résultats

Les tests révèlent la présence de corrélations, pour un nombre significatif de bassins, entre les problèmes de robustesse temporelle des modèles conceptuels et les écarts de conditions climatiques entre les périodes de calage et de validation (Coron et al., 2012, WRR, 48, W05552). Des situations de biais systématiques corrélés à des changements de température de l’air ressortent en particulier de ces analyses (cf. fig. 2). Une hétérogénéité existe cependant sur l’échantillon, les variables climatiques ou le type d’erreurs associées aux problèmes détectés pouvant varier d’un bassin à un autre.

L’étude des biais de simulation sur les bassins où les modèles ne sont pas robustes montre des alternances de phases de sous-estimation et surestimation des débits, le biais sur le module décennal pouvant atteindre 20%. Des comportements très similaires furent obtenus pour diverses périodes et méthodes de calage (Coron et al., 2014, HESS). Pour les modèles conceptuels utilisés dans ces travaux, les problèmes de robustesse détectés ne résultent pas simplement de quelques mauvais calages conduisant à la sélection de paramètres inadaptés pour reproduire le comportement du bassin considéré. Ils semblent plutôt découler de difficultés générales de ces modèles à reproduire convenablement les bilans moyens de façon simultanée sur différentes périodes.

Ces travaux ouvrent des pistes d’approfondissement sur la capacité insuffisante de certains modèles hydrologiques conceptuels à reproduire des dynamiques basses fréquences et sur le rôle des erreurs d’estimation des forçages, notamment les variations temporelles de l’évapotranspiration, dans les situations de modélisation incorrecte. Plus généralement, les résultats de cette thèse soulèvent de nombreuses questions sur les incertitudes associées à la modélisation hydrologique conceptuelle dans les projections d’impact du changement climatique sur la ressource en eau.